||

基于语音端点检测的方法有很多,从历史的发展来看。

首先是基于短时能量和短视过零率的端点检测=〉各变换域=〉人工神经网络=〉基于倒谱距离的检测算法=〉基于谱熵的方法=〉几何门限的方法=〉sigma函数=〉近些年的从分形技术和混沌理论引入的端点检测。

作为最早的短时能量与过零率的检测方法,比较简单,当然也有很大的缺陷:在SNR比较低的情况下,准确度大打折扣,严重的话会失效。以目前而言,先研究这个简单的再说。

1, 实现原理。

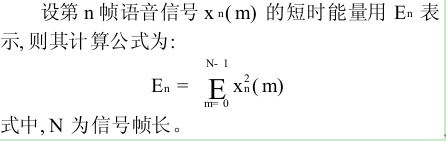

1.1基于两个公式,即短时能量和短时过零率。

过零率公式:

1.2理论基础:语音信号一般可分为无声段、清音段和浊音段。无声段是背景噪声段, 平均能量最低; 浊音段为声带振动发出对应的语音信号段, 平均能量最高; 清音段是空气在口腔中的摩擦、冲击或爆破而发出的语音信号段, 平均能量居于前两者之间。清音段和无声段的波形特点有明显的不同, 无声段信号变化较为缓慢, 而清音段信号在幅度上变化剧烈, 穿越零电平次数也多。经验表明, 通常清音段过零率最大。端点检测就是首先判断/ 有声0还是/ 无声0, 如果有声,则还要判断是/ 清音0还是/ 浊音0。为正确地实现端点检测, 一般综合利用短时能量和过零率两个特征,采用/ 双门限检测法0。

1.3基本思路:根据信号设置三个阈值:能量阈值,TL,TH;过零率阈值ZCR,当某帧信号大于TL或者大于ZCR时,认为信号的开始、起点,当大于TH时,则认为正式的语音信号,如果保持一段时间,则确认这信号即所需信号。

2,matlab实现

2.1matlab语句分析。

从网上下载了一份程序如下:

% 语音信号的端点检测matlab实现:

[x,fs,nbits]=wavread('E:\西瓜\koushao.wav');%首先打开经录好的信号,一段口哨声。

x = x / max(abs(x));%幅度归一化到[-1,1]

%参数设置

FrameLen = 256; %帧长

inc = 90; %未重叠部分,这里涉及到信号分帧的问题,在后边再解释。

amp1 = 10; %短时能量阈值

amp2 = 2; %即设定能量的两个阈值。

zcr1 = 10; %过零率阈值

zcr2 = 5; %过零率的两个阈值,感觉第一个没有用到。

minsilence = 6; %用无声的长度来判断语音是否结束

minlen = 15; %判断是语音的最小长度

status = 0; %记录语音段的状态

count = 0; %语音序列的长度

silence = 0; %无声的长度

%计算过零率

tmp1 = enframe(x(1:end-1), FrameLen,inc);

tmp2 = enframe(x(2:end) , FrameLen,inc);

signs = (tmp1.*tmp2)<0;

diffs = (tmp1 - tmp2)>0.02;

zcr = sum(signs.*diffs,2);%虽然没搞懂上边的原理,但是可以推测存的是各桢的过零率。上边计算过零率的放到后边分析,这里只要了解通过这几句得到了信号各帧的过零率值,放到zcr矩阵中。

%计算短时能量

%amp = sum((abs(enframe(filter([1 -0.9375], 1, x), FrameLen, inc))).^2, 2);%不知道这里的filter是干啥的?但的出来的是各贞的能量了。

amp = sum((abs(enframe( x, FrameLen, inc))).^2, 2);%通过把filter给去掉,发现结果差不多,所以个人感觉没必要加一个滤波器,上边出现的enframe函数放到后边分析。这里知道是求出x各帧的能量值就行。

%调整能量门限

amp1 = min(amp1, max(amp)/4);

amp2 = min(amp2, max(amp)/8);%min函数是求最小值的,没必要说了。

%开始端点检测

for n=1:length(zcr)%从这里开始才是整个程序的思路。Length(zcr)得到的是整个信号的帧数。

goto = 0;

switch status

case {0,1} % 0 = 静音, 1 = 可能开始

if amp(n) > amp1 % 确信进入语音段

x1 = max(n-count-1,1); % 记录语音段的起始点

status = 2;

silence = 0;

count = count + 1;

elseif amp(n) > amp2 || zcr(n) > zcr2 % 可能处于语音段

status = 1;

count = count + 1;

else % 静音状态

status = 0;

count = 0;

end

case 2, % 2 = 语音段

if amp(n) > amp2 ||zcr(n) > zcr2 % 保持在语音段

count = count + 1;

else % 语音将结束

silence = silence+1;

if silence < minsilence % 静音还不够长,尚未结束

count = count + 1;

elseif count < minlen % 语音长度太短,认为是噪声

status = 0;

silence = 0;

count = 0;

else % 语音结束

status = 3;

end

end

case 3,

break;

end

end

count = count-silence/2;

x2 = x1 + count -1; %记录语音段结束点

%后边的程序是找出语音端,然后用红线给标出来,没多少技术含量,就不多说了。

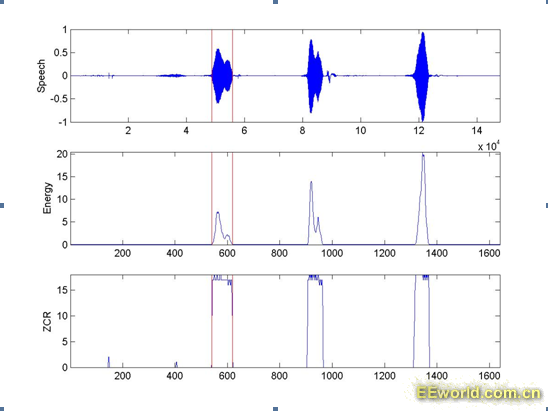

subplot(3,1,1)

plot(x)

axis([1 length(x) -1 1])%限制x轴与y轴的范围。

ylabel('Speech');

line([x1*inc x1*inc], [-1 1], 'Color', 'red');

line([x2*inc x2*inc], [-1 1], 'Color', 'red');%注意下line函数的用法:基于两点连成一条直线,就清楚了。

subplot(3,1,2)

plot(amp);

axis([1 length(amp) 0 max(amp)])

ylabel('Energy');

line([x1 x1], [min(amp),max(amp)], 'Color', 'red');

line([x2 x2], [min(amp),max(amp)], 'Color', 'red');

subplot(3,1,3)

plot(zcr);

axis([1 length(zcr) 0 max(zcr)])

ylabel('ZCR');

line([x1 x1], [min(zcr),max(zcr)], 'Color', 'red');

line([x2 x2], [min(zcr),max(zcr)], 'Color', 'red');

2.2由语句提出的程序流程。

由上边的程序可以看出程序流程为:

3,mat lab程序中的部分解释说明

3.1流程图的说明

amp2,amp1为能量的两个阈值,前者为小的,后者为大的,zcr2为过零率的阈值小值,当>amp2 or >zcr2,count开始加1,在此期间如果有不满足该条件的话,count立即为0,回到0状态。如果>amp1 时,count加1,然后进入2状态。在2状态里边,当>amp2 or >zcr2,count也1,如果不满足条件,则Silence+1,如果Silence即在2状态期间处于静音状态满足结束时的静音条件,则判断所有计数的信号即count的值是否满足最小的语音信号长度值,如果满足,则找到结束点,否则认为是噪声,重新开始。如果Silence即在2状态期间处于静音状态不足结束时的静音条件,则count继续加1。

3.2起点和终点的判断

即判断X1,X2。根据程序x1=max(n-count-1,1);n为找到>amp1时,此时的贞的序列值。而count为在这之前的>amp2 or >zcr2,的贞的个数。一般突发信号从无慢慢到有,如果N=6,COUNT=2,则起点从第三帧开始。很好理解。

对于X2,有count = count-silence/2;x2 = x1 + count - 1;总count值为>amp2 or >zcr2开始,到判断超过最小静音为止。而当进入silence加的时候,已经为静音阶段了。当silence=6时,便结束了,然后X2的计算方法,基本了解,但silence/2感觉可以不要也行,后边的-1也感觉可以不要。

3.3 enframe函数的说明

前边算能量,过零率都是基于帧来计算的,而enframe函数是用来把信号进行分帧的。

其代码如下:

function f=enframe(x,win,inc)%定义函数。

nx=length(x(:)); %x(:)的作用是把x给弄成一个向量,x为一行,则变成一列,如果为矩阵,则按每一列的顺序排成一列。得出的nx为序列的数据个数。

nwin=length(win);

if (nwin == 1)

len = win; %如果win中就一个数,则len就=该数,此例中为256个点。即每帧长

else

len = nwin; %如果有多个数,则len=个数。

end

if (nargin < 3) % nargin返回的是函数输入的个数,如果中间有变量,返回的是负值。

inc = len; %也就是说,如果函数enframe的输入只有两个的话,系统就自动赋inc

end

nf = fix((nx-len+inc)/inc);%这个比较关键,nf为分帧的组数,结合下边的可以分析这里

各参数的意义,len为帧长,inc为未覆盖的数据,nx为整个数

据量。假设数据为1:30,len为10,未覆盖为5,则nf=5,5

组,第一组为1,2,……10,第二组为6,7,……15,依次列

推,便可知其缘由,即(nx-len )/inc + 1;

f=zeros(nf,len); %构成以组数为行,帧长为列的矩阵。

indf= inc*(0:(nf-1)).'; %indf为一列nf个数据,即0到nf-1的inc倍,即分好了每幀起点。

inds = (1:len); %构成了长度为len的一行。

f(:) = x(indf(:,ones(1,len))+inds(ones(nf,1),:));

%上一条语句为整个算法的核心部分了,indf(:,ones(1,len))把indf的

第一列扩展了nf*len的矩阵。同理inds(ones(nf,1),:)把inds第一行扩

展为nf*len的矩阵,相加得到

[ 1 2 3 …… len

inc+1 inc+2 inc+3 …… inc+len

2*inc+1………… ……2*inc+len

。

。…………………………………]然后就按照这个矩阵从x中把数据

给选出来,达到分帧的目的。

if (nwin > 1) %nwin大于1的情况就不说了。

w = win(:)';

f = f .* w(ones(nf,1),:);

end

3.4过零率的计算

其语句如下:

tmp1 = enframe(x(1:end-1), FrameLen,inc);

tmp2 = enframe(x(2:end) , FrameLen,inc);

signs = (tmp1.*tmp2)<0;%对于tmp1.*tmp2算出来的矩阵,矩阵中<0的数都为1,其他

为0,后边也是一样的。

diffs = (tmp1 - tmp2)>0.02;

zcr = sum(signs.*diffs,2);

假设数据量为1,2……21,帧长为10,inc为5,则

tmp1为[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]

tmp2为[2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21]

在这里注意一个问题:即数组的乘法与矩阵的乘法是不一样的。数组乘法:A.*A,矩阵乘法:A*A’。前者有‘.’号,算出来的结果是在矩阵A中每一个数据平方,而后者成为另一个数组,行与列相乘然后相加作为一个值。

在这里tmp1.*tmp2为数组相乘,第一个数乘以第二个数,第二个数乘以第三个数,依次,从而判断两者的符号,<0的为1。

然后进行相减,第一个减第二个数,第二个减第三个数……,>0.02,为什么>0.02了?首先得到的signs是真正的过零率,但得限制能量,因为对于噪音的话,也会在0点附近上下摆动,但噪声能量显然是没有语音大的,根据实际情况,所以选择>0.02,其次感觉diffs = abs((tmp1 - tmp2))>0.02;%¸就是加个绝对值,因为对于负值-正值也会满足条件,结果验证也不影响。

3.5能量的计算

语句为:

amp = sum((abs(enframe( x, FrameLen, inc))).^2, 2);

通过对enframe函数的分析,就比较容易了,enframe对x分帧后,绝对值然后平方,最后是sum(x,2)2代表是各列相加最后得到的是一列数据,即各帧的平方和。从中可以看出矩阵处理数据的方便性,一个矩阵就把各帧的结果给弄出来了。

最后运行结果为图